Jul.

柏金遜病是全球第二常見的腦神經系統退化疾病,及早介入可減輕病徵對患者的影響。「快速眼動睡眠期行為障礙」(Rapid eye movement sleep behavior disorder,RBD,又稱「發夢期夢遊」)為柏金遜病先兆期常見的病徵,香港中文大學(中大)醫學院研究發現,RBD患者及其直系親屬會出現與柏金遜病患者類似的腸道微生態失衡,他們腸道內促進健康的細菌減少,促進炎症和破壞腸道屏障功能的細菌增多。

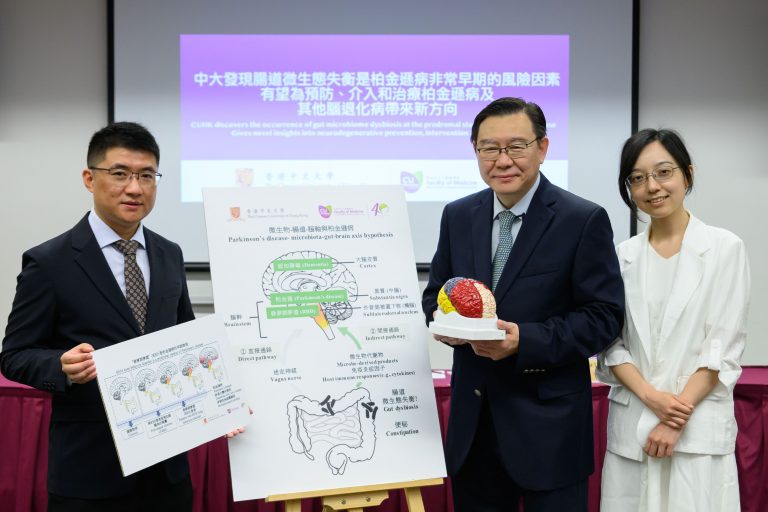

研究團隊指出,此發現揭示腸道微生態失衡是柏金遜病非常早期的風險因素,甚至早於RBD症狀的出現,因此藉着檢測腸道微生態,有望找出高風險演變為柏金遜病的個案,及早預防、介入及治療柏金遜及其他腦退化病。研究結果已刊載於國際頂尖科學期刊《自然通訊》(Nature Communications)。

腸道功能紊亂或在早期柏金遜病發病機制擔當重要角色

中大醫學院精神科學系於2019年進行全球首個RBD家庭研究,證實與RBD病人有直接血緣關係的親屬出現RBD、柏金遜病和其他腦退化病的機會是一般人的3至6倍。中大醫學院精神科學系客座助理教授劉亞平教授表示:「值得注意的是,RBD患者的親屬出現便秘的情況顯著較高,反映腸道功能紊亂可能在早期柏金遜病發病機制擔當重要角色,值得我們深入探究。」

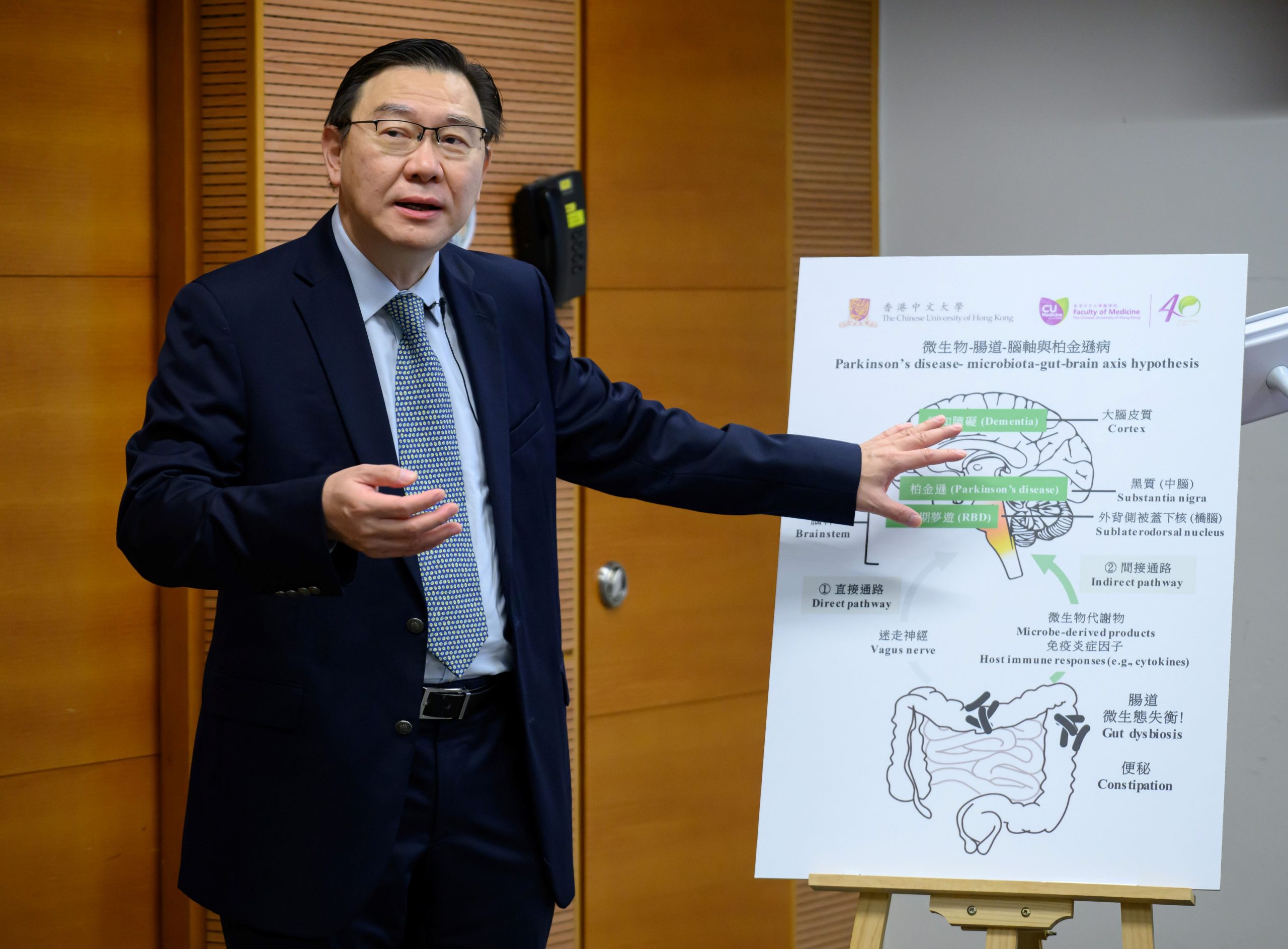

跨學科合作拆解「微生物—腸道—腦軸」與柏金遜病的關連

為了解「微生物—腸道—腦軸」與柏金遜病發病機制的關係,中大醫學院精神科學系聯同微生物學系、腦神經科、病理解剖及細胞學系、外科學系、腸道微生物群研究中心及德國卡塞爾Paracelsus-Elena醫院柏金遜和運動障礙中心,合共招募441人參與研究,包括健康人士、RBD患者的直系親屬、RBD患者和早期柏金遜病患者,結果發現RBD患者及其直系親屬的腸道會出現與柏金遜病患者類似的腸道微生態失衡,主要表現為有健康促進作用的細菌(如普拉梭菌和羅斯氏菌)減少,和促進炎症及破壞腸道屏障功能的細菌(如柯林斯氏菌和艾克曼氏菌)增多。而這些菌群變化不能完全被柏金遜病和RBD患者的便秘症狀及服用相關藥物所解釋。

中大醫學院精神科學系研究助理教授黃蓓教授解釋:「腸道細菌的改變可以影響腸道以至腦部健康,柏金遜病患者腸道屏障的完整性被破壞,導致微生物的某些代謝產物和促炎因子更容易進入腸道內的神經系統,觸發腸道神經系統乃至中樞神經系統內的突觸核蛋白沉積,繼而引發神經細胞死亡,反映腸道微生態失衡有機會是引致柏金遜病發病的關鍵因素。」

微生物標記可區分有柏金遜病先兆的患者

經進一步分析後,團隊發現12個微生物標記物可有效將RBD患者與健康人士區分,日後有望透過機器學習模型進行篩檢,以辨別特異性的腸道微生物特徵,找到患有RBD和處於柏金遜病先兆期的個案,及早介入以減低他們演變成柏金遜病的機會。

中大醫學院精神科學系系主任榮潤國教授總結:「通過微生物—腸道—腦軸,腸道微生態可以影響及支配各種生理情況,例如我們的睡眠、情緒、記憶力和認知能力等。今次跨學科研究進一步確定在柏金遜病發病、甚至是其先兆期的RBD出現前,患者經已有腸道微生態失衡。通過調整腸道微生物的方法,例如益生菌和益生元等,有機會可及早干預、預防或治療柏金遜及其他腦退化疾病。 」

研究全文可參閱:https://doi.org/10.1038/s41467-023-38248-4

柏金遜病背景資料

本港現時約有12,000名柏金遜病患者,此症目前只能紓緩病徵,暫無根治的方法,為患者、其家人、社會經濟和醫療系統帶來很大的負擔。柏金遜病有長達10至20年的先兆期,期間半數病人出現RBD睡眠問題。由於在快速眼動睡眠期(發夢期)期間缺乏肌張力抑制,他們在睡眠時會作出與夢境一致的暴力行為,如拳打腳踢、翻滾、喊叫等,並會引致損傷。研究顯示九成以上的RBD患者在15年內會轉化成柏金遜病及其他腦退化病。

Mar.

Mar.

Jan.

Mar.

Learn More

Learn More

Mar.

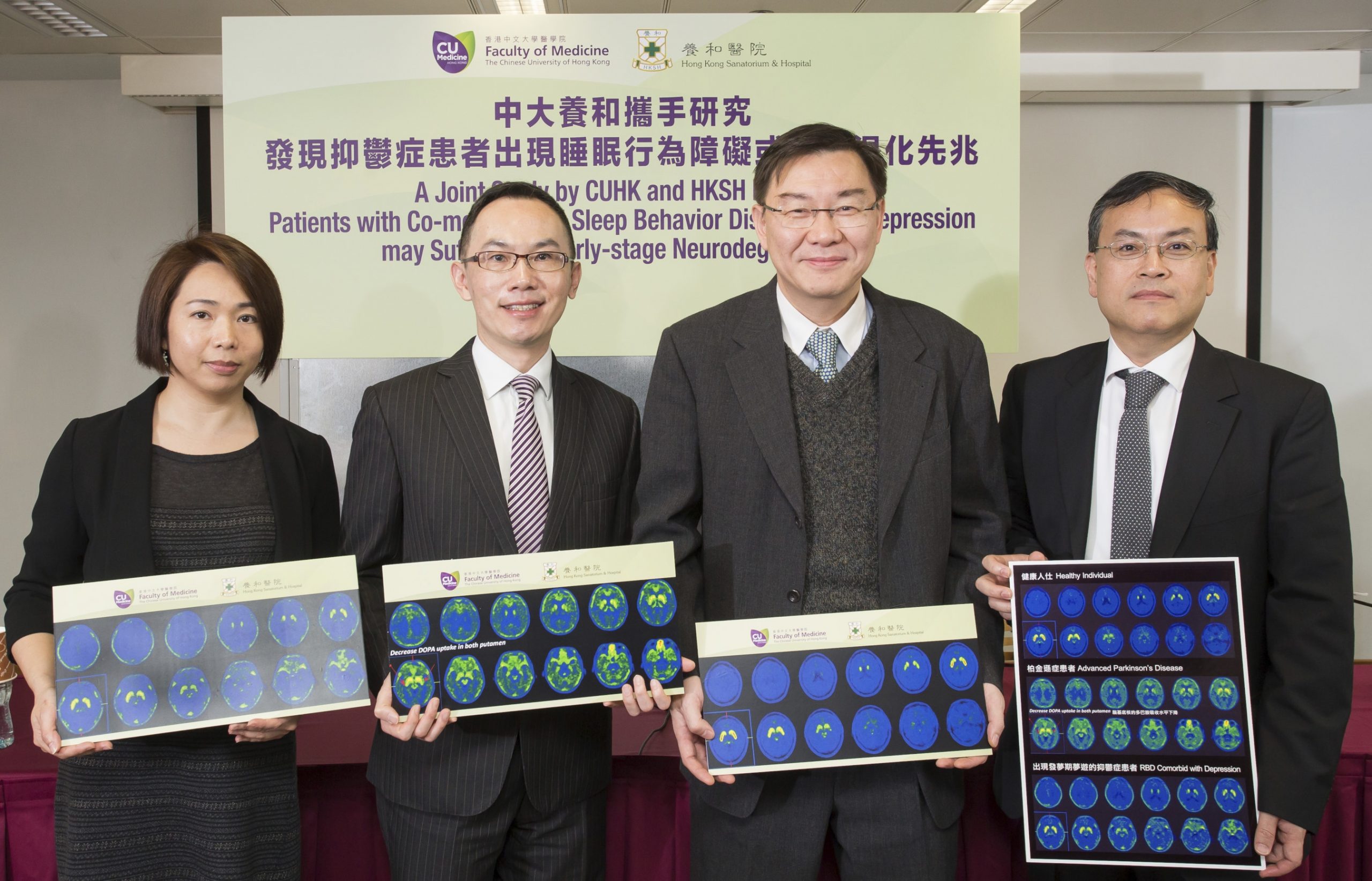

A study jointly conducted by The Chinese University of Hong Kong (CUHK) and Hong Kong Sanatorium & Hospital (HKSH) on the relationship between rapid eye movement sleep behavior disorder (RBD), depression and neurodegeneration revealed that patients with comorbid RBD and depression may suffer from early phase of neurodegeneration. Early diagnosis is essential for monitoring and treatment of neurodegeneration. The findings were published in the February issue of a leading international journal Neurology.